テニス肘(上腕骨外側上顆炎)

テニスを続けていると肘の痛みを感じることがあります。これがいわゆるテニス肘(テニスエルボー)と言われるスポーツ障害です。

テニス肘(テニスエルボー)は、同じラケットスポーツのバドミントンや卓球をはじめ、長尺の道具を持つゴルフや剣道など他の競技でも発症します。また、スポーツ競技者だけでなく、重い調理器具を持つシェフやデスクワーク(長時間PCを使用する方)など手首を使う職業、日常生活でも、主婦が重い物を持って発症することも多いようです。

テニス肘(テニスエルボー)は、9割以上の確率で手術をしなくても改善すると言われていますが、腕は日頃良く使う部分だけに一度発症するとなかなか治りにくいのも特徴です。長引いて炎症が慢性化すると手術が必要になることもありますので、早めの治療が重要です。

またテニス肘(テニスエルボー)には2種類の症状があることをご存知でしょうか?

主に片手のバックハンドが原因で肘の外側に痛みが出る上腕骨外側上顆炎(じょうわんこつがいそくじょうかえん)と、主にトップスピンのフォアハンドが原因で肘の内側に痛みが出る上腕骨内側上顆炎(じょうわんこつないそくじょうかえん)の2種類の症状になります。

ここでは、一般的にテニス肘(テニスエルボー)と言われる、主に片手のバックハンドが原因で起こる上腕骨外側上顆炎についてご説明したいと思います。

※治療方法は、上腕骨外側上顆炎も上腕骨内側上顆炎も、基本的な方向性は同じになります。

【テニス肘/ストレッチ】

理学療法士が教えるストレッチ~テニス肘編~

-

テニス肘のメカニズム

テニス肘(テニスエルボー)は、ラケットでボールを打つ際の衝撃(インパクト)が、手首から肘の付け根の腱に伝わり、腱に炎症・痛みを発症させます。これが、テニス肘(テニスエルボー)の基本的なメカニズムになります。

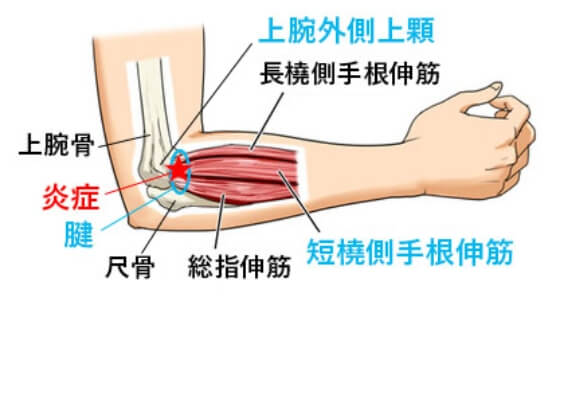

肘の関節は3つの骨で構成されています。肩から肘にある「上腕骨」と、前腕にある「尺骨」と「橈骨(※下図では尺骨の奥にあり、隠れて見えていません)」です。また、肘には様々な筋肉が付いており、それらの筋肉の中で、テニス肘(テニスエルボー)は、グリップを握ったり、手首を動かしたりする筋肉である長橈側手根伸筋(ちょうとうそくしゅこんしんきん)、短橈側手根伸筋(たんとうそくしゅこんしんきん)、総指伸筋(そうししんきん)の3つの筋肉と関係性が高いと考えられています。このうち、特に短橈側手根伸筋の腱への負荷が重なり、痛みが発症する場合が多く見られます。

-

テニス肘の主な原因

肘が痛くなると「肘が悪くなった」「肘を使いすぎた」と感じる方も少なくないと思いますが、テニス肘(テニスエルボー)の原因は、実は手や手首の使いすぎにあります。しかし、同じように手や手首を使っていても痛みが出る人とでない人がいます。単に「使いすぎ」と考えず、以下のような原因がないか考えることも大切です。

1.技術の未熟さ

まだ経験の浅い初中級者の場合、ラケットのスイートスポット(ガットの中央付近の振動が少ないところ)で正しくボールを当てることができない(振動が大きくなるところでボールを打つ)ために発症するケース。

2.道具の選択

ラケットの材質やガットの種類や硬さ、衝撃の吸収性などが関係して起こるケースもあります。打面の安定性を高めるため、フレームの剛性が高いラケットを使用したり、ハードヒットに適したポリエステルという硬い素材のガットを使用したりする事により、衝撃が増し、肘への負荷も高まり、テニス肘(テニスエルボー)を引き起こす場合があります。

3.運動連鎖が行われていない。

肘や手首を使う場合、体幹の安定性と適切な運動の連鎖が必要ですが、体幹筋力や安定性・柔軟性が低下すると、より末梢の肘や手首といった部分の負担が増します。このような状況でスポーツをしたり、重いものを引っ張り上げる、重い鍋を振るなど、日常的に腕に負担のかかる動作を繰り返し行うことで、肘に慢性的な疲労がたまり、テニス肘(テニスエルボー)を発症します。

4.年齢的な組織の変化

テニス肘(テニスエルボー)は、若いうちに発症することは少なく、30~50代以降に発症が多いと言われています。その原因は前述のように体幹の筋力が落ちたり、筋や腱の組織の年齢的な変化も一因にあると考えられます。年齢を重ねるほど、スポーツ前後や作業前後のストレッチやアイシングなどのケアが大切です。

-

テニス肘の予防

下記の動作を行った際に、肘の内側の少しでっぱった骨のあたりが痛むという方は、ゴルフ肘である可能性が高いと言えます。早めの診察をお勧めします。

- プレー前後に、しっかりと腕のストレッチを行う。

- 正しいフォームを会得する。

- 肘や前腕にサポーターを着けてプレーする。

- 振動吸収性に優れたラケットを使用する。

- フレームが柔らかめのラケットを使用する。

- ガットに振動止めを付ける。

- 柔らかめのガット(ナイロン素材等)を使用する。

- ガットのテンションをゆるめにする。

- プレー後にアイシング(冷却)を行なう。